A franquia Rocky ultrapassou os limites do ringue de luta. Embora mantive-se o foco na história de superação, treinamento, disciplina e nos sacrifícios pessoais do lutador Rocky Balboa, os filmes nunca esqueceram do aspecto urbano e do cotidiano envolto do protagonista. Ryan Coogler, diretor do primeiro Creed e roteirista da trilogia, conseguiu retomar esses aspectos através das lentes da cultura negra americana. E mesmo Pantera Negra (2018) sendo o seu trabalho de maior prestígio e popularidade, foi com Creed que a sua capacidade conseguiu ditar as temáticas de uma franquia inteira. No terceiro filme, agora sem a estrela de Sylvester Stallone, o background dos personagens persiste nas raízes da comunidade negra – e como o passado destes interferiu em suas expectativas e sonhos de vida.

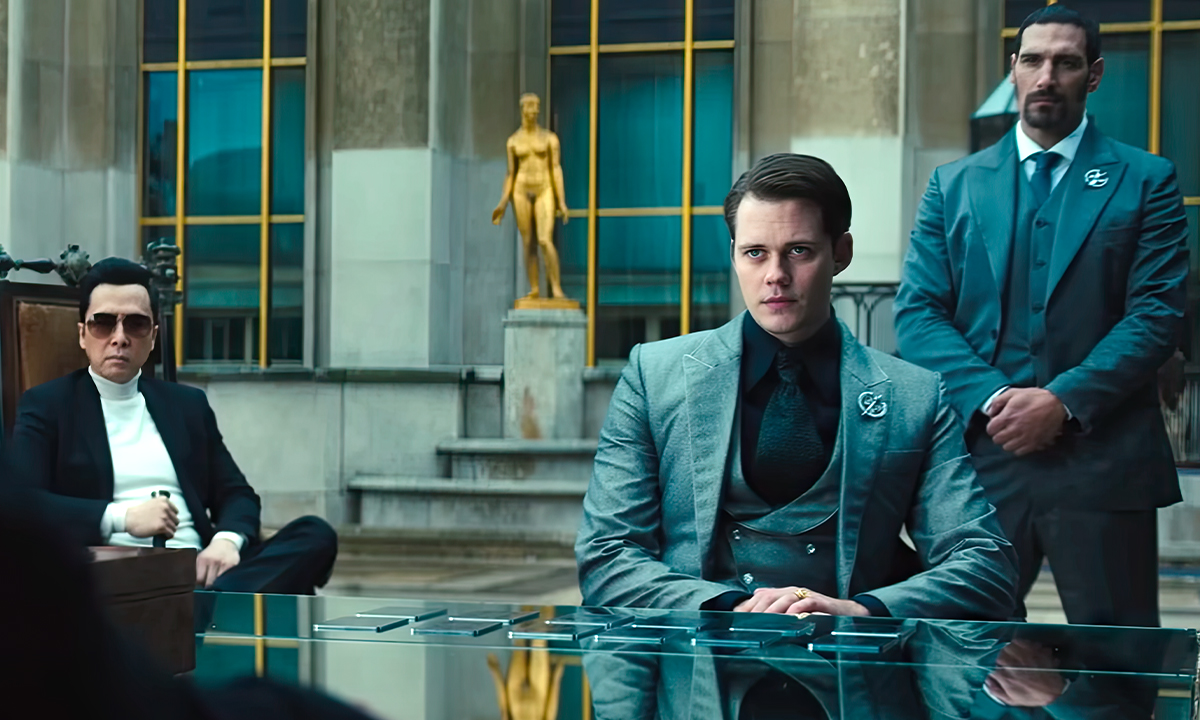

Se olharmos em última instância, todos os filmes da franquia, desde o primeiro Rocky de 1976, trabalharam em cima do sonho daqueles em tela. Os personagens sempre estão buscando alcançar um outro patamar de vida: casar com a mulher amada, vencer a luta, tornar-se campeão. O personagem interpretado por Jonathan Majors, Damian Anderson, é um entre vários que almejavam ser profissional do boxe e desfilar com o cinturão numa carreira vitoriosa, mas acabou tendo seu caminho redirecionado por uma sentença de 18 anos em cárcere privado após um desentendimento na rua. O terceiro filme nos oferece dois personagens que partiram juntos, mas acabaram atravessando jornadas distintas e consequentemente finais desiguais. Adonis tornou-se aquilo que o amigo desejava, e Damian viveu quase duas décadas no presídio vendo um sonho próximo da realidade se transformar numa probabilidade distante.

Assim, Creed III traça um comentário político interessante quando coloca em debate como as circunstâncias e a desproporcional punição condicionaram o futuro de um garoto, e destruíram qualquer perspectiva de sucesso. Contudo, o filme se interessa mais nessa background como justificativa para o sentimento vingativo do antagonista, do que necessariamente se aprofundar no comentário político e social.

É preciso ter uma suspensão de descrença do mesmo nível daquela em Gigantes de Aço (2011), quando o robô de treinamento Atom confronta os robôs mais competitivos e tecnologicamente avançados do mundo, para engolir a história de Damian. O plano arquitetado e a escalada oportunista para enfrentar o atual campeão, além do mistério envolta da sua vida dentro da prisão, mantendo o ritmo de treinamentos e o porte físico de um atleta profissional são enfiados goela abaixo e apenas geram dúvidas pertinentes sobre suas reais condições na cadeia, pois é conveniente para o roteiro deixá-lo pronto para a jornada sem qualquer preparo – e torná-lo uma opção viável num confronto de proporções globais.

E o roteiro não peca exclusivamente nesse contexto. A história retrata um Adonis Creed aposentado, sendo a primeira luta do filme justamente sua despedida dos ringues. Semelhante à premissa de Rocky Balboa (2006), Creed III coloca seu protagonista na posição de superado e ultrapassado, quando outros rostos e nomes assumem o protagonismo do esporte. Contudo, existe uma diferença gritante entre o que fizeram com Balboa em 2006 e essa tentativa. A caracterização de Sylvester Stallone corresponde a alguém obsoleto, cansado e nitidamente fora da idade (resultado da própria realidade do ator); a forma como o filme explora suas vulnerabilidades e fraquezas o tornam mais verossímil, e nos fazem reconhecer seu retorno aos ringues como um desafio complicado. No caso de Michael B. Jordan, sua caracterização e, portanto, seu porte físico e estilo de vida (assim como o período curto da aposentadoria), não correspondem ao que filme pretende transmitir e acaba por atrapalhar na forma como nos relacionamos com ele, sendo este “grande desafio” um mero percalço no caminho.

Se essa tentativa frustrada de emular a capacidade emocional da obra de 2006 já não fosse suficiente, o filme também retrata uma perda (que não será revelada aqui) com o peso dramático de uma folha de papel. Novamente parte do esforço de criar empatia pela história do protagonista, como se obter a comoção do público fosse missão fácil apenas por colocar o acontecimento anunciado desde o início num ponto crítico da trama – e não resultado de um processo construído gradativamente (se possível, com sutileza).

Contudo, as limitações óbvias do roteiro esbarram numa direção competente e inspiradora do estreante Michael B. Jordan. Foi uma grata surpresa reconhecer na tela um diretor que busca alternativas para cenas simples, sempre procurando caminhos diferentes para transmitir sensações. Não só pela capacidade de conduzir ritmos impressionantes nas lutas, mas imprimir um estilo inspirado por seus gostos pessoais pela linguagem dos animes (os planos fechados nos braços e luvas, o slow motion) que possuem caráter próprio na produção das cenas de ação. Outro ponto relevante é como Jordan não se limita em focar na luta em si, mas busca intercalar com flashbacks que remetem às emoções e pensamentos dos lutadores. O conflito principal entre Adonis e Damian é para além do âmbito físico, é quase como um acerto de contas espiritual.

Também vale ressaltar a continuidade de estilos musicais, temáticas e saudosismos que integram toda a trilogia. É importante manter uma unidade artística facilmente reconhecida ao assisti-los: a representatividade da comunidade negra, a exaltação e o respeito pelas figuras do passado (embora aqui ocorra um distanciamento muito maior do que nos anteriores), além da música tema com acordes clássicos da franquia. São, portanto, elementos que mantém o espírito dos três filmes.

Ao final (sem spoilers), o diálogo entre o Adonis e Damian retrata dois homens compreendendo como o sentimento de vingança só serve para consumir aquilo que resta. Mas o destaque está quando eles se conscientizam sobre o quão equivocados estavam em tentar procurar culpados entre si, quando a culpa verdadeiramente partia daquelas forças externas maiores, que – às vezes – os tornam coadjuvantes da própria vida.

/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/64824791/onceuponatime3.0.0.jpeg)